迟路湘教授简介

迟路湘教授是我国泛血管介入领域的顶尖专家,以“从头至脚”覆盖全系统血管介入诊疗的综合能力享誉业内,是国内少见的集心脏、神经、外周血管及肿瘤介入技术于一身的复合型医学人才。

专业履历与核心身份

迟路湘教授拥有医学博士学位,主任医师、教授职称,同时担任博士研究生导师。他深耕临床一线近40年,曾任职于陆军军医大学第一附属医院(西南医院)心内科副主任、神经内科主任,主持创建重庆市介入脑血管病研究所并担任所长,还曾兼任重庆市介入心脏病学研究所副所长等职,目前在重庆莱佛士医院、上海蓝十字脑科医院等机构领衔诊疗工作。2006年,他曾赴澳大利亚Lake Macquarie Private Hospital专项进修神经介入,进一步精进国际前沿技术。

与世界颅内支架第一人Higashida教授于2004年在西南医院合影留念

技术专长与行业突破

作为国内较早开展泛血管疾病“一站式”介入诊疗的专家,迟路湘教授的技术覆盖心脏、神经、外周全系统血管病变,尤其擅长疑难危重病例的救治:从急性心肌梗死、复杂冠脉病变的介入修复,到脑动脉狭窄、脑栓塞的微创干预,再到主动脉夹层、下肢动脉硬化闭塞、肾动脉疾病等外周血管病变的支架植入与血管成形术,均达到国内领先水平。

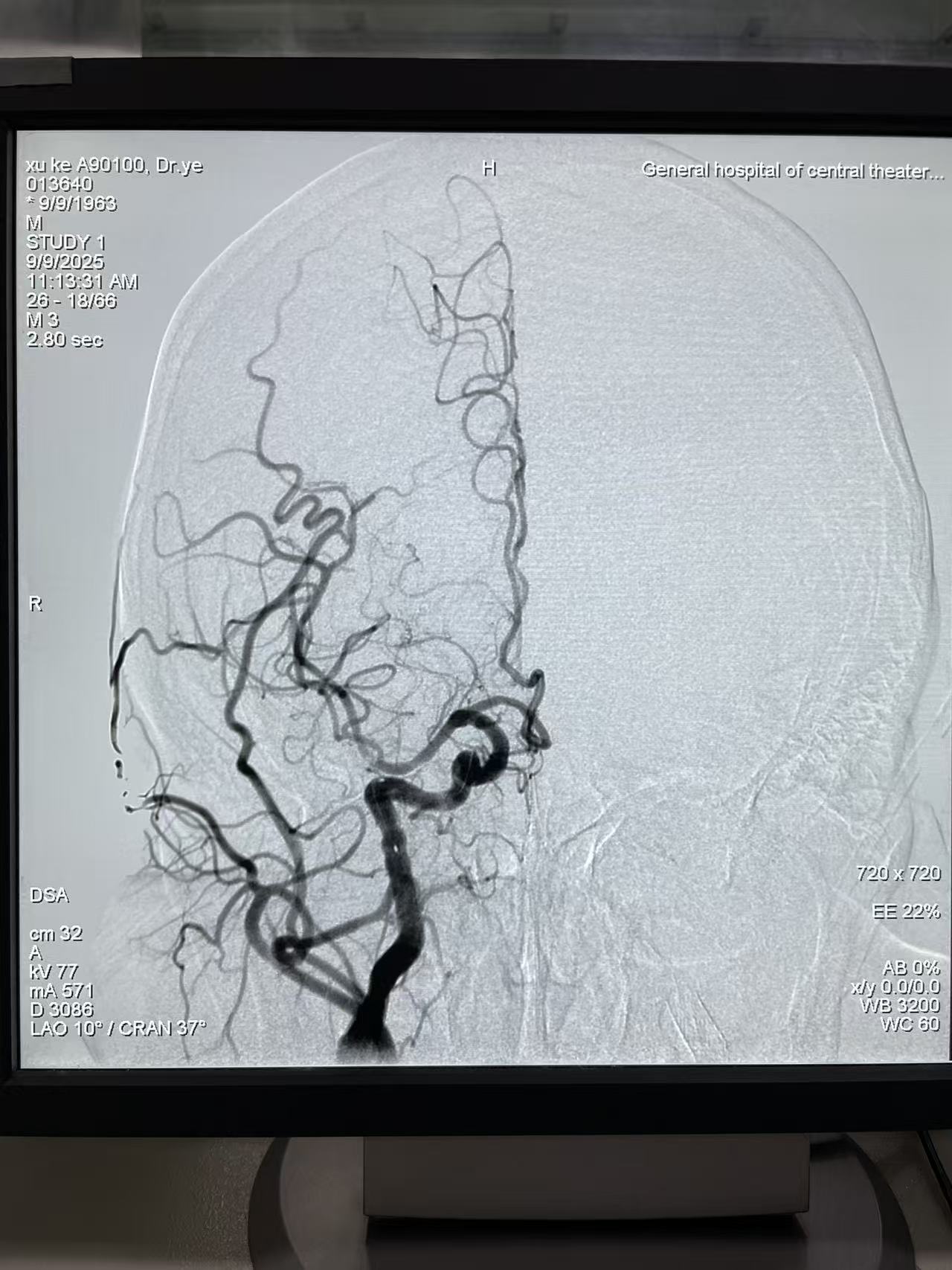

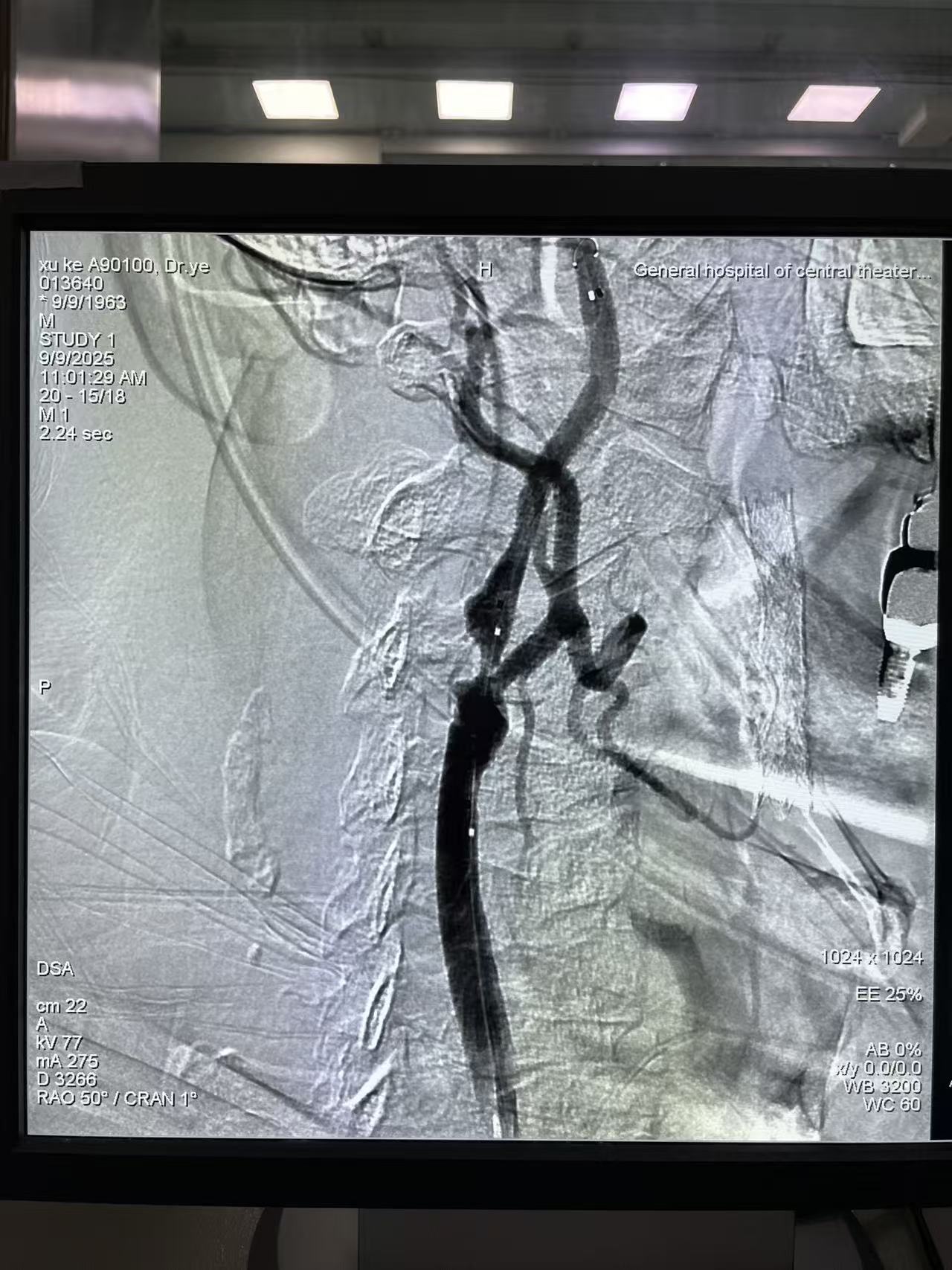

他的技术突破极具标志性——曾独立完成国际首例“冠脉+颅内血管并联狭窄(前循环大脑中动脉+后循环椎动脉)一站式介入手术”,带领团队完成百余例泛血管疾病综合介入治疗,充分展现了跨系统血管诊疗的整合能力。此外,他在选择性心脑血管造影、血管封堵术等基础介入技术上经验深厚,年均主刀手术超600例,累计收治患者超9万人次。

学术成就与行业认可

在学术研究领域,迟路湘教授主持参与多项国家级科研课题,包括国家自然科学基金重大项目《烧伤后早期脏器损害防治研究》、国家十五攻关课题《颈动脉支架对缺血性脑血管疾病防治研究》等,还承担全军及重庆市科研项目多项。其科研成果斩获国家科技进步二等奖1项、军队科技进步二等奖2项等多项重要奖项,荣立总后二、三等功各一次,并获评“九五”先进科技工作者等荣誉。

他还积极推动学术传承,累计培养研究生近20名,参编专著6部,在国内外核心期刊发表论文100余篇,多次受邀在国内外大型学术会议进行专题讲座,为泛血管介入技术的普及与发展奠定了重要基础。

行业地位与口碑

迟路湘教授以“全系统覆盖、高难度突破”的技术特色,成为国内少见的“从头做到尾”的全能型介入专家。他的临床能力与学术贡献获得业内广泛认可,曾担任中国人体健康科技促进会血压防控与研究专委会、中国老年保健协会心脑血管疾病防治管理专委会副主任委员等职,同时兼任中南大学湘雅医学院客座教授,是美国糖尿病协会会员及多项医学专委会核心成员。从临床救治到科研突破,他始终践行泛血管疾病综合管理理念,为无数患者重塑生命通道。

双侧颈动脉狭窄合并椎动脉狭窄患者,同期干预(一次完成三处病变)与分期干预(分次完成)的选择,需在疗效、安全性、经济性间综合权衡,具体决策需结合患者个体病情、血管解剖特点及医疗中心技术能力确定,以下为核心分析及文献支撑方向:

一、干预方式的核心差异与风险对比

1. 同期干预(一次完成三处病变)

优势:可减少患者多次麻醉、手术的创伤暴露,缩短整体治疗周期;从患者直接费用角度,能节省多次住院的床位费、麻醉费等叠加成本,避免分次治疗期间的病情波动风险。

核心风险:手术时间显著延长(通常需3-6小时,具体取决于病变复杂程度),术中血管损伤、血栓形成、脑梗死的风险呈叠加趋势;同时,多次操作易反复触发颈动脉窦反射,尤其合并窦部狭窄或病窦综合征者,心率、血压骤降的发生率升高,可能引发心源性休克等严重并发症;术后多器官功能负担加重,感染、出血等围手术期不良事件发生率较分期干预高2-3倍(参考《中国脑血管病杂志》相关研究数据)。

2. 分期干预(分次完成三处病变)

优势:每次手术仅针对1-2处病变,手术时间缩短(单次1-2小时),术中血流动力学更稳定,可降低单次手术的脑、心等靶器官损伤风险;若前次手术出现并发症(如支架内血栓、穿刺点出血),可及时处理并调整后续治疗方案,避免“一损俱损”的危急情况。

核心风险:分次治疗间隔期(通常2-4周)内,未干预的狭窄血管可能突发闭塞,引发急性脑梗死;多次住院会增加患者间接费用(如交通、陪护成本),且反复抗凝、抗血小板治疗可能增加出血风险。

二、DRG付费角度的影响

在DRG付费体系中,此类疾病通常归类于“脑血管疾病相关手术组”,分组权重主要依据“手术数量、病变复杂程度、是否合并并发症”确定:

若选择同期干预,虽一次完成三处病变,但DRG分组通常按“单例复杂血管手术”核算,费用打包上限固定,可能无法完全覆盖多病变同期处理的额外耗材(如多枚支架、导丝)及人力成本,医院需承担部分费用超支风险。

若选择分期干预,每次手术可单独纳入DRG分组,三次手术分别按“单处血管狭窄干预”核算,累计付费总额通常高于同期干预,更符合实际治疗成本,医院费用风险较低;但需注意,多次住院需满足DRG“间隔期内病情进展”的医学指征,避免因“无明确医学必要的分次治疗”被判定为违规付费。

三、临床决策的关键原则(结合文献共识)

1. 优先评估患者耐受性:若患者年龄<70岁、无严重基础病(如心功能不全、慢性肾功能衰竭)、血管解剖条件允许(如血管直径>4mm、无严重钙化),可参考《Stroke》2023年发表的研究,尝试同期干预(但需严格控制手术时间<4小时);若患者年龄≥70岁、合并2种以上基础病,或血管钙化评分>8分(Agatston评分),建议分期干预,首次优先处理狭窄率>70%或供血区域关键的血管(如优势侧颈动脉)。

2. 围手术期风险防控:无论选择何种方式,均需术前完善头颅CTA、脑灌注成像评估脑血流储备,术中采用脑保护装置(如远端滤器),合并病窦综合征者预防性植入临时起搏器(参考《中华神经外科杂志》2022年指南);同期干预者需术中持续监测脑氧饱和度、心率、血压,术后转入ICU观察至少24小时。

3. 个体化调整方案:若分期干预期间,未干预血管出现“狭窄率短期内升高>10%”或“脑缺血症状加重”,需提前进行后续干预;若同期干预中出现“血流动力学不稳定(如收缩压<90mmHg持续10分钟)”,需立即暂停手术,待生命体征稳定后评估是否继续。

四、文献检索方向

1. 双侧颈动脉狭窄合并椎动脉狭窄同期vs分期支架植入术的疗效与安全性Meta分析(可检索PubMed、CNKI关键词:“bilateral carotid stenosis + vertebral artery stenosis + simultaneous vs staged stenting”)

2. DRG付费对脑血管多血管狭窄干预策略的影响研究(检索《中国医院管理》《中华医院管理杂志》相关文献)

3. 多血管狭窄同期干预的围手术期脑、心保护策略(参考《Journal of NeuroInterventional Surgery》《中华心血管病杂志》最新研究)

综上,双侧颈动脉狭窄合并椎动脉狭窄的干预方式无“绝对最优解”,需以“患者安全”为核心,结合DRG付费规则、医疗资源条件制定个体化方案,通常建议对高风险患者优先选择分期干预,低风险患者可谨慎选择同期干预。