病例摘要

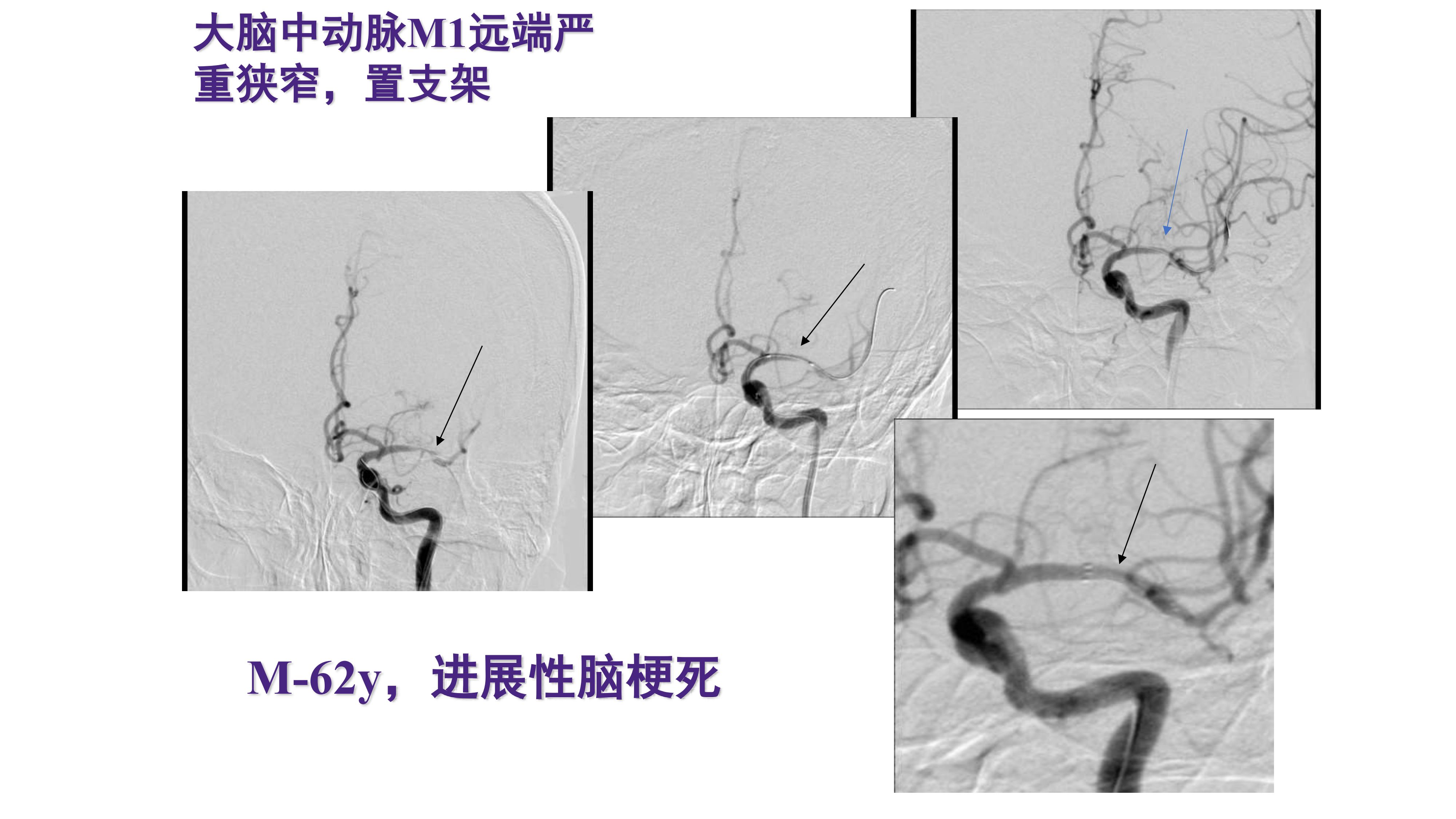

患者男性,62岁,因“进行性右侧肢体无力6小时”入院。既往高血压病史10年(未规律服药),吸烟史30年(每日20支)。入院查体:神清,右侧中枢性面舌瘫,右侧肢体肌力由4级进行性下降至0级,期间短暂恢复至2级,伴言语含糊。MRI-DWI示左侧大脑中动脉供血区多发点状高信号,提示急性梗死;CTP灌注成像显示同区域低灌注。脑血管造影证实左侧大脑中动脉分叉处重度狭窄(狭窄率>90%)。

临床特点与病因分析

1. 病情动态性:肌力6小时内呈“4级→0级→2级”波动,提示缺血半暗带存在动态血流变化,可能与狭窄部位原位血栓形成或栓塞事件相关。

2. 高危因素:长期高血压及吸烟史导致血管内皮损伤,结合狭窄部位易形成原位血栓;需排除心源性栓塞(部分血栓位于分叉处似狭窄改变,完善心超及动态心电图)。

3. 影像学特征:DWI高信号与低灌注区不匹配,提示存在可挽救脑组织,无大面积脑梗死,为血管再通治疗提供时间窗。 CTP灌注成像显示同区域低灌注。

治疗决策的多维度讨论

一、血管再通策略的权衡

1. 动脉溶栓

优势:直接靶向病变血管,溶解新鲜血栓,挽救半暗带。

局限性:狭窄基础病变未解除,再闭塞风险高;发病时间>6小时需谨慎评估获风险比。

2. 血管内治疗(支架置入术)

核心价值:对于进展型脑卒中,解除机械性狭窄,恢复血流,降低远期卒中风险。

挑战:术中需规避血管夹层、破裂风险;术后需双抗治疗(阿司匹林+氯吡格雷),警惕出血转化。 同时作抗血小板基因检测、精准化抗板药物治疗,防支架内血栓形成可能性

3. 复合策略:狭窄部位球囊扩张联合支架植入,可即刻改善血流,但需个体化评估血管迂曲度及斑块稳定性。

二、保守治疗的潜在风险

若选择药物强化(抗板+他汀+血压管控),虽可短期稳定病情,但重度狭窄背景下血流动力学衰竭风险高,可能导致不可逆脑梗死。

三、指南与个体化的平衡

指南框架:遵循急性卒中血管内治疗适应证(NIHSS≥6,前循环大血管闭塞),但本例为重度狭窄非完全闭塞,需超适应证决策。

个体化考量:患者相对年轻(62岁)、侧支循环代偿差,积极干预可能显著改善预后;但需综合评估手术耐受性及长期抗栓治疗依从性。

多学科诊疗(MDT)决策路径

1. 神经介入团队:建议急诊支架置入,优先改善血流。

2. 神经内科:强化围术期血压管控(目标<140/90 mmHg),强化他汀治疗,术后双抗,短期联合静脉小剂量抗血小板用药替罗非班。

3. 影像科:术中实时DSA评估血流重建效果,术后24小时复查CT排除出血。

4. 康复科:早期床旁康复介入,预防深静脉血栓及关节挛缩。

结论与启示

本例凸显了大脑中动脉分叉处重度狭窄合并动态缺血症状的诊疗复杂性。治疗需以“时间窗-病理生理-个体特征”三维评估为核心,打破机械执行指南的局限,通过MDT模式动态调整策略。最终选择急诊支架置入术,患者术后24小时肌力恢复至4级-,1周后转康复科进一步治疗。此病例强调:对于进展性卒中,早期识别血管狭窄。