来源 | 老叶说医

作者 | 叶正松

本文已开启快捷转载,转载不可更改文中视频,违者必究!

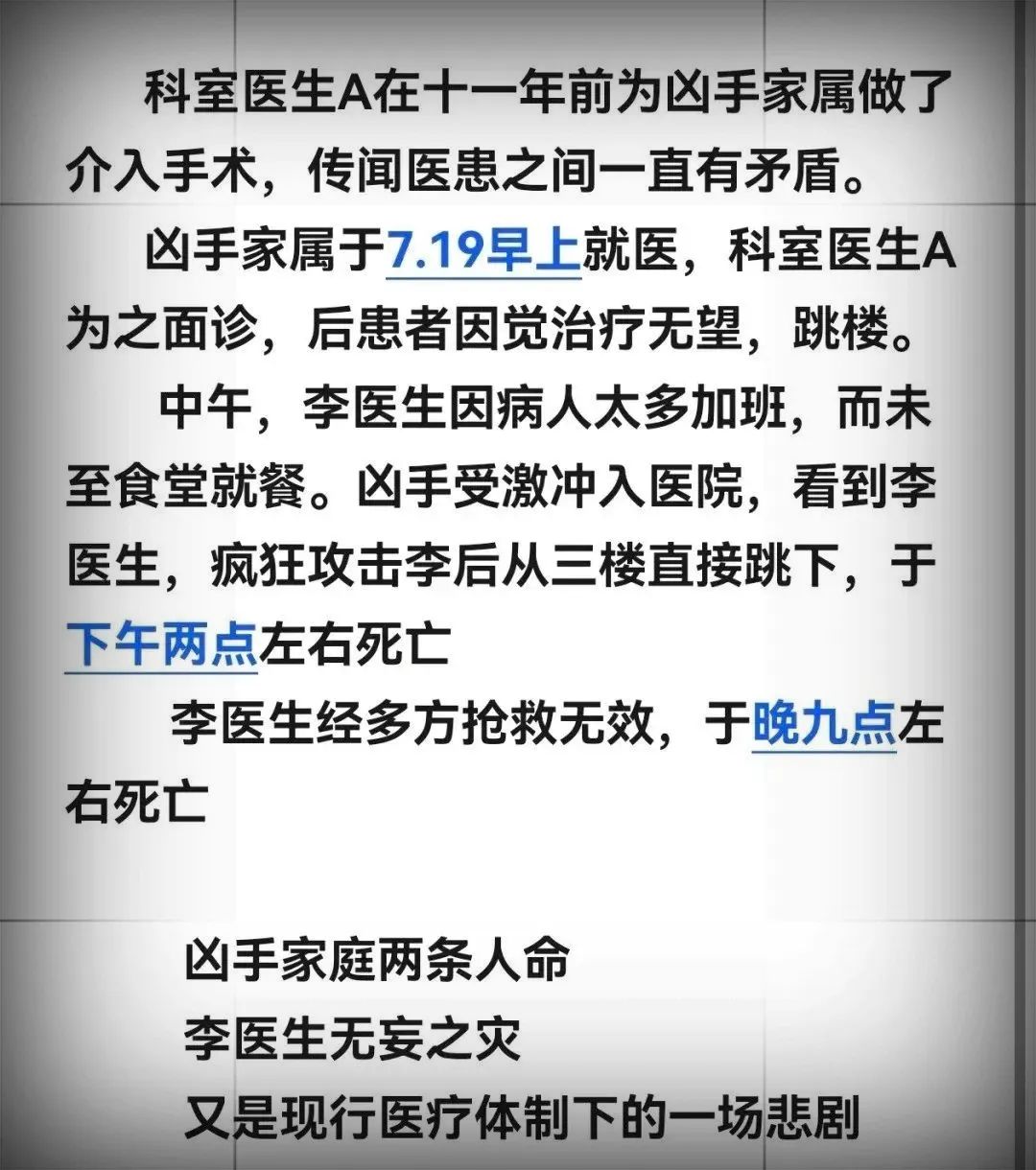

据网传消息,11年前,温州医科大学附属第一医院心内科一名医生,帮凶手的妻子,做了心脏介入手术。

传闻当时,医患双方,就一直有矛盾。

7月19日,凶手和妻子,再次来到该医生门诊看病。

随后,凶手妻子感到治疗无望,跳楼身亡。

凶手为了报复,于是激动冲入医院。

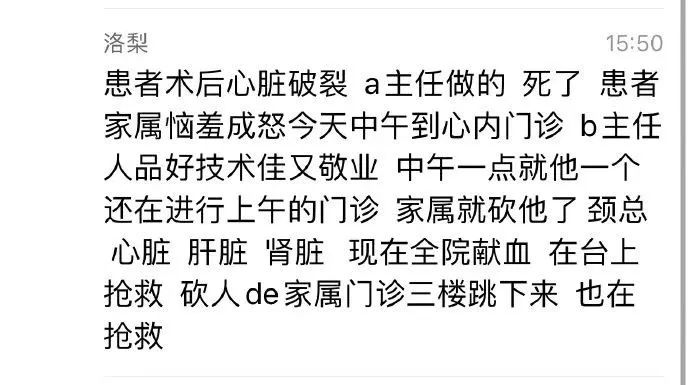

当时正是午饭时间,大家都在食堂吃饭。只有一位医生,为了看完患者,仍在科室加班。

凶手看到那位兢兢业业的医生,一下子变成了嗜血的怪兽,疯狂攻击这位医生后,从三楼跳下,于当天下午两点左右身亡。

据说,当时围观群众有13人,开始没有人敢施以援手。直到一名男患者看情势危急,试图上前阻止凶手。但杀红了眼的凶手,根本无惧。

这名患者的家属担心惹祸上身,急忙上前将其拉走。李医生唯一可能获救的机会,就这样擦肩而过。

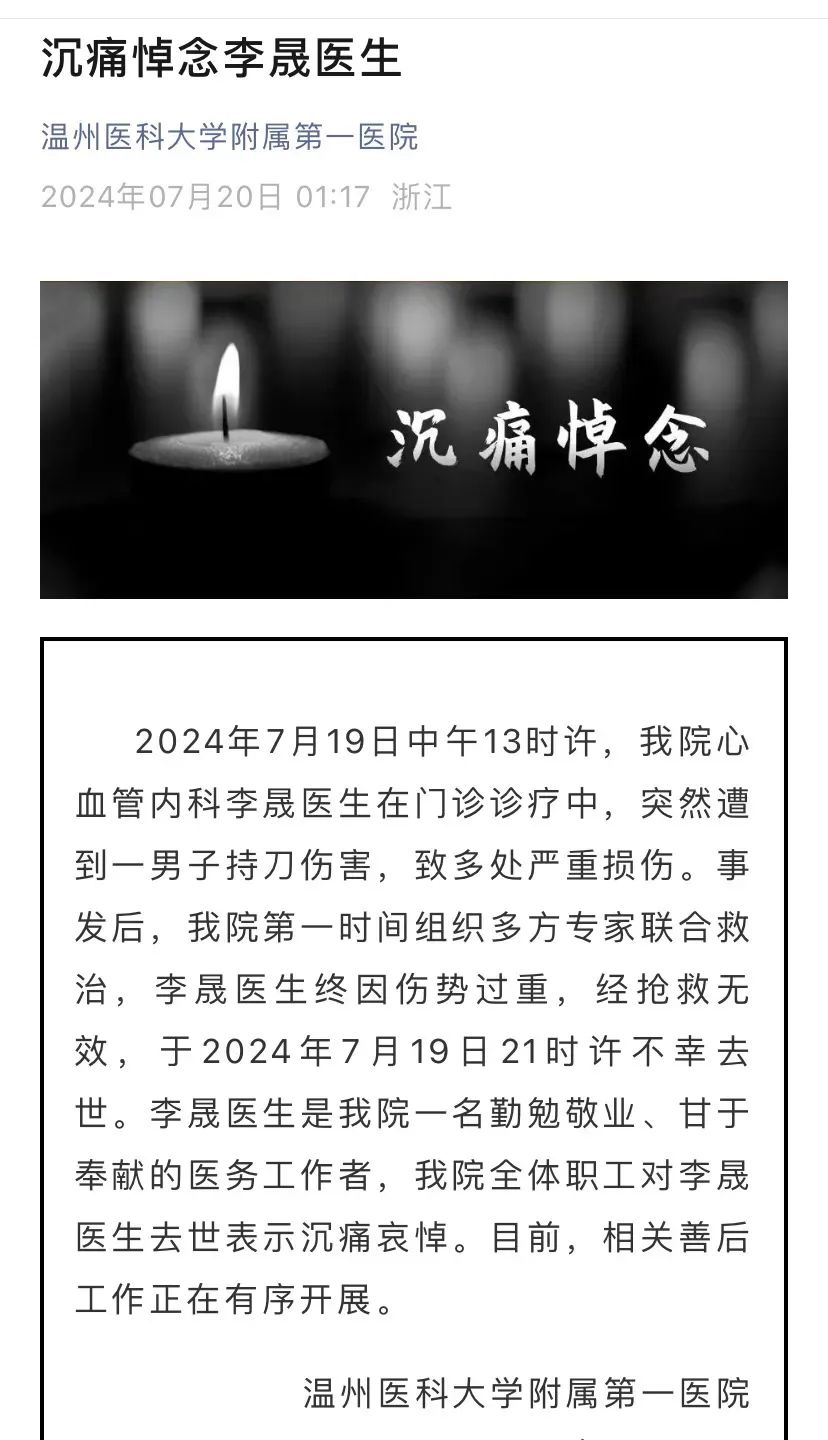

他的生命,永远停留在了2024年7月19日21时许,年仅39岁。一个治病救人的医生,却救不了自己。

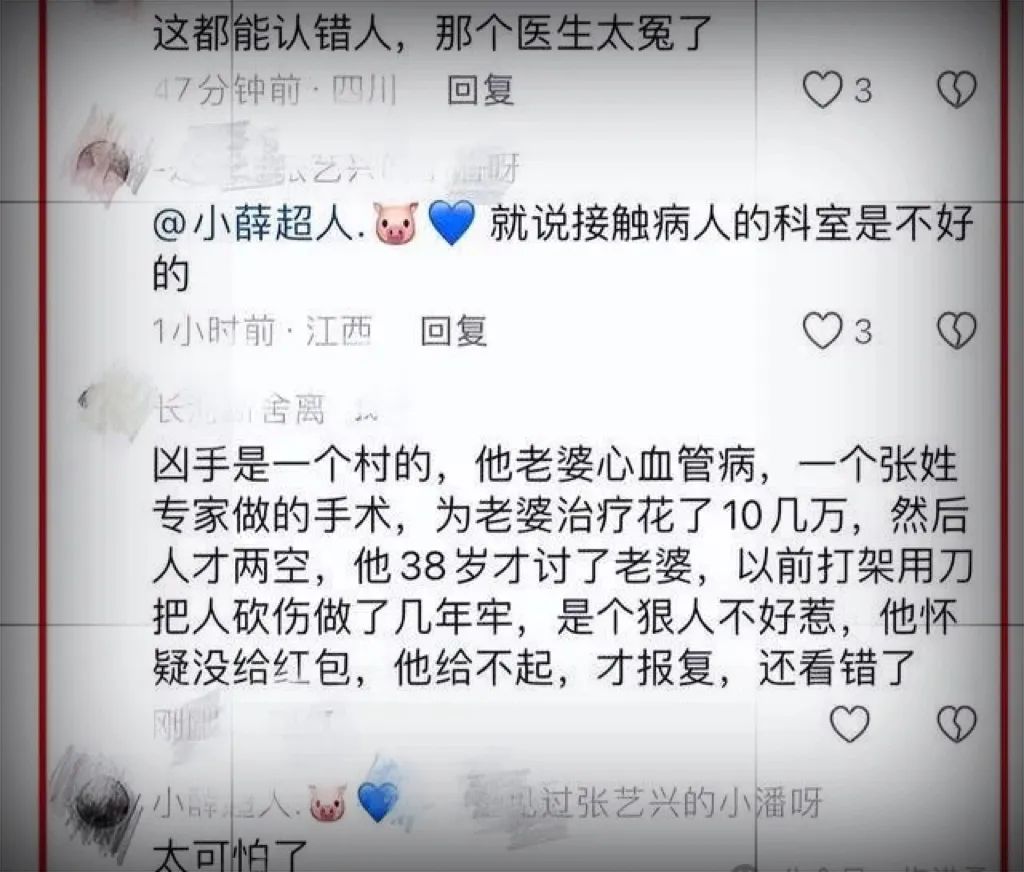

另有传言,凶手的妻子在心脏手术后恢复不佳后自杀身亡。凶手将妻子的死因责任归咎于医生,便一直闹着向医院追究责任。

在过去的时间,这个男人多次到医院闹事,还在医院门口扯横幅。但院方因为他没有合理依据而未能进一步处理,所以,最终该男子选择了暴力伤人。

更有传闻,凶手是一个村民,他老婆心血管病,一个张姓专家做的手术,为老婆治疗花了10几万,然后人财两空,他38岁才讨了老婆,以前打架用刀,把人砍伤做了几年牢,是个狠人不好惹,他怀疑没给红包,他给不起,才报复,还看错了。

这些网传信息,均未经官方证实。真实性待考。希望官方能尽快出一个详细通报,以堪视听。

但被杀害的医生,叫李晟。这已然是一个血写的事实。

李晟是一位主治医师。并不是凶手妻子的诊治医生。

知情网友称,医术和医德都非常好的李医生,之所以人到中年仍是主治医师,而没有评上主任或副主任,是因为他一心都扑在一线救治上,无暇也不愿准备评选职称的繁冗材料,更不要说拉关系走后门。

而另一位李医生同事回忆说,当年,李晟是为了抢救患者,错过了最后一次硕士毕业考试,于是终身不得晋升为副高,

事发时虽然已经是下午,但他仍然没吃午饭,在加班看病人。凶手持刀直捅要害,丧心病狂。

“李医生根本就不是凶手想找的那个医生,凶手搞错了对象。”许多网友惋惜道。

很多人都在强调,找错了医生,砍错了人。

这言论非常有问题。

难道找对了,就可以砍了吗?

不论医生是否造成了医疗事故,也不是患者提刀可以审判的!

希望大家停止用“医疗纠纷”来弱化和混淆凶手“故意杀人”的事实!

在凶手同归于尽的计划里,杀谁并不重要。

重要的是什么?

是在他跳楼之前,必须要带走一个医生。

哪怕不是他真正痛恨的那个医生。

所以,他在行凶时,被害李医生曾大喊“救命啊”“不是我”!

依然也难逃一劫。

可见,凶手,也是有“价值观”的。

一种丧心病狂的“价值观”。

他们活着的价值天差地别,他们死去的意义却惊人一致。

一颗石子只有在刚落入水中的时候,溅起了水花,然后就沉入水底,了无声息。比如去年2月的辽宁中医院伤医案,至今所有的公开信息都定格在了2月,再无消息。

到底还需要多少生命才能从此杜绝伤医杀医事件,难道真的得等到无医可看的时候才能终止?

人是很难对一个庞大的组织发火的,因为它是一个虚构的概念。

人更擅长对某一个具体的人发火,喜欢把系统性问题都归咎于一个人身上。

换句话说,对结果负责任的,可能都不是太好的职业。因为交付太重,很难扩大规模,而且风险太高。

避免风险,就需要筛选病患,从源头杜绝风险。

可不可以?

《医师法》里是有规定,医生是有拒诊权利的。

但是,现实中,中国并没有哪个医生,拒诊患者。哪怕是持刀杀医的,医生也依然有救无类。

医患矛盾是世界性的难题,并非中国独有。

作为一个无差别的窗口行业,医生再怎么德高望重,总要接触一线病人。

而病人里面啥人都有,坏人也会生病。

坏人生病了,没能立竿见影地治好,或者自认为被医生给“治坏了”,于是就变成更坏的人,操刀杀人。

这种事情,再好的医生也阻挡不了。

同归于尽的杀心,神仙也无法阻挡。

可怜的李医生,是医院最好的医生之一。

不仅医术好,医德也高。

每天早上七点多,忙到中午一点多还没休息,还没吃饭,还在加号接诊。

结果,成了一个饿死鬼。

成了医患仇杀的代罪羊。

好人,没有好报。

克莉丝汀·汉娜说:到头来,你会意识到,你害怕的,是你不该害怕的事情。

很担忧,很痛心。

为什么担忧?

因为每次伤医事件,我们都会呼吁提高医院安保等级。

但事实上,温州医科大学附属第一医院的安保措施是完善的。

李晟医生被杀害这一事件,并非简单的提高医院安保等级所能解决的问题。把所有警察都派去医院,这样的伤医事件,也还会有可能发生在院外。是不是?

实际上,在国外,比如日本和美国,也都有类似的医患矛盾,也有病人杀医生的案例,也就是说即便发达国家的医疗制度向前多探索了几十年,也无法完全解决这类问题。

所以我们可能在很长的时间里,都要接受隔一段时间冷不丁冒出一起杀医事件,最多就是事发的时候谴责一下,声援一下医生群体,但依然避免不了几年后或者几个月后又出现下一起悲剧。毕竟人具备复杂多样性,总会有一个极小比例的垃圾人,根本不会跟你讲道理。

凶手红眼杀人,一定是有深层次诱因的。

优质的医疗资源和人民群众日益增长的生命健康需求之间的矛盾如何解决?“人财两空”的问题,又如何解决?这些不能回避。不能让一丝线索,变成导火索。

医院不是神庙,医生不是神仙。

对一切职业去神化,是常识,也是慈悲。否则,通往过度期待的路上,必然堆积大量的失望和崩溃。

伟人说过,人固有一死。

但是,人们什么时候,才能坦然面对死亡?

患者因为自己的认知,不理解医生,处在自己的茧房中,难道最终只能以暴力结束?

患者对治疗结果的期望过高,当期望落空时,心理落差大,容易迁怒于医生。

我们的医学科普,很多都偏了。

偏在哪?

不应仅仅局限于一些医学知识的普及,而应加强对现代医学局限性的科普教育,宣传医生和医学,并非万能。让大家知道并理解,医生不是神,不能包治百病,不能包治包好。

另外,医生在诊疗前,也应不断强调这些信息,让患者有所预期。必须认识到,过度夸大疗效,必将引发医患争议。

同时,医生的工作负担过重,需应对大量患者,非临床事务过多,导致时间不够用,医患沟通不足。应着力减轻医生工作负担。

还有,就是当下的医保支付水平还比较低,许多患者人财两空后,将负面情绪,发泄在救治自己的医生身上。

值得注意的是,李晟医生被害后,7月20日,国家医保局发文:强烈谴责暴力伤害医务人员的违法犯罪行为,共同维护正常医疗秩序,保障医患双方合法权益!

这在以往的恶性杀医事件中,是极其罕见的。也是具有深意的。至少,是医保部门向外表达的一个善意的的态度,释放的一个积极的信号。

医生,实在是承受了太多,牺牲了太多。

在这里,老叶我悲痛地告知各位,自2000年以来,伤医案件频发,粗略统计,已超过400余起。

研究表明,经历这类恶性伤医事件后,医生会产生四大心理变化:

1、工作中变得更加小心谨慎(占比72.2%);

2、工作热情降低(占比71.6%);

3、出现抑郁、焦虑、愤怒等负面情绪(占比61.0%);

4、以及考虑转行的想法(占比52.6%)。

这些心理影响,不仅消耗了他们的注意力和思维能力,还提升了情绪疲惫的程度。

同时,这种消极的认知,也削弱了医生的职业归属感。

有调研指出,经历暴力伤医事件的医生中,有77.7%的人不希望自己的子女从事医疗行业。

我们不禁要问,遇到纠纷时,难道不能妥善解决吗?

为何要诉诸于伤害?

难道事情真的就没有回旋的余地了吗?

答案,至今没有谁,能及格回答。

这起事件,有一个极其值得注意的细节。

就是事情发生之后,李医生的同事们,依然把杀害自己同事的凶徒,抬进急救室,进行抢救。

看到这,你作何感想?

老叶我,内心翻江倒海,意难平。

医生,总体而言,是对得住这个社会的期待的。

这样的一群可怜的人,却成为了许多人眼中,可恨的人。

恨不得,杀之,而后快。

社会的复杂性,就在于此。

医患之间的一些结构性矛盾,成因,更为复杂。

前几天的20届三中全会,里面特地提到了一个社会安全风险,这是以前从来没有提到的内容。

有人做出了分析,说可能是因为我们看不到相关的数据,觉得困惑,但管理者能够看到社会上全面的数据,最后得出一个结论,要注意防范社会安全风险。说的估计就是经济问题导致的社会问题。这次的伤医事件,也是其中的一个缩影。

理解,体谅,已经成为了稀缺品。

偏偏,理解和体谅,又是医患之间的必需品。

杀死那个本是救你的人,

将没有人再救你,

为恶者,却要所有无辜之人,承受他们恶行的代价。

暴力伤医不是持续一天两天了,也不是一年两年了,可是每一次暴力伤医事件发生以后,除了哀悼和谴责以外,整个社会还能再建设性的做点什么呢?

除了哀悼和谴责,又拿什么来祭奠死去的医生呢?

李晟医生在自己的岗位被害,因公牺牲,建议评为烈士!

我是叶正松,这里是江淮医学.老叶说医。如果您也认同,欢迎点赞和“在看”并转发,让您的围观也变成一种力量!

微信文章按算法推荐,觉得文章不坏,请点一个赞和“在看”。如果觉得江淮医学不错,请设为“星标”,让我们每天见字如面!